Люди, не убирающие за своими собаками, — вселенское зло

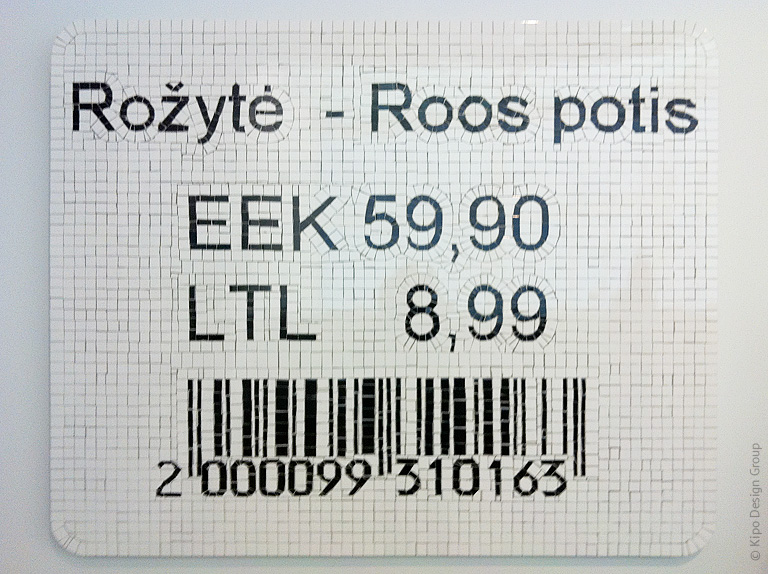

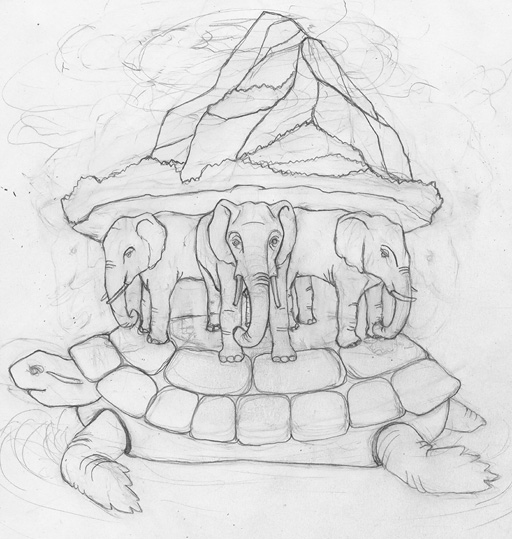

У меня есть собака. Ещё до появления её в моей жизни, я был убеждён, что уборка за питомцем — долг хозяина. Это нормально. Так же, как отвечать за его здоровье, питание, место ночёвки и время прогулки. Мой дипломный проект 2009 года был поиском решения этой проблемы.

Я живу во втором по численности населения городе России в 2012 году и нахожу ужасным, хамским и мерзким поведение собаководов, которые не убирают за своими собаками. У нас, на Петроградской стороне, можно встретить на улицах и в парках стойки с бесплатными пакетиками, а летом этого года появились установки с бумажными «совочками» (правда, через неделю они были пусты), в каждом зоомагазине у кассы, как жвачка в супермаркете, висят коробки с пакетиками для собак разных пород. И всё равно есть лешие, которые этого не видят и не знают, что для всего цивилизованного мира уборка за питомцами — это норма.

Недавно на прогулке подходит девочка лет 10-12 и спрашивает нет ли у меня лишнего пакетика. Мама ей дала один, а приключилось, что надо два. Запасной пакет был, и я поделился. Маленькая девочка уже знает, а взрослый «дядя» — нет. У девочки — болонка, а у «дяди» — овчарка.

Весной мне неприятно видеть газона (между проезжей частью и тротуаром), устланный экскрементами. Мой выход — отвернуться. Но когда мне нужно вывести собаку, у меня выхода нет — мы идём в парк, потому что на этом газоне ей ступить негде. Так же у меня нет выхода, когда на прогулке в парке хочу поиграть с ней на траве — я остаюсь ни с чем, потому что опасаюсь вляпаться.

Что испытывать, когда запрещают вход с собаками в парки, имеющие культурную ценность? Приезжаешь за 50 километров в Ломоносов, например, — по парку погулять с питомцем, и разворачиваешься — не оставлять же собаку в машине на час. (Так далеко ехать не обязательно — в ЦПКиО на Елагином острове то же самое.) Охранники не знают причину запрета. На ум приходят кучки перед дворцами, что и вправду неправильно. Но сомневаюсь, что у кого-то может возникнуть мысль запретить вход с питомцами, если владельцы за ними убирают.

В Берлине мы гуляли с собакой везде, кроме продуктовых магазинов, и так там делали все. Да, и в столице Германии есть «вселенское зло», но процентное соотношение такое, что позволяет ходить с собакой в любые парки.

Всех с аргументом про «удобрения» отправляю гуглить срок разложения помёта, умножать его на численность животных и вспоминать про зимы.

Короче, убирать за собачками надо.

Я живу во втором по численности населения городе России в 2012 году и нахожу ужасным, хамским и мерзким поведение собаководов, которые не убирают за своими собаками. У нас, на Петроградской стороне, можно встретить на улицах и в парках стойки с бесплатными пакетиками, а летом этого года появились установки с бумажными «совочками» (правда, через неделю они были пусты), в каждом зоомагазине у кассы, как жвачка в супермаркете, висят коробки с пакетиками для собак разных пород. И всё равно есть лешие, которые этого не видят и не знают, что для всего цивилизованного мира уборка за питомцами — это норма.

Недавно на прогулке подходит девочка лет 10-12 и спрашивает нет ли у меня лишнего пакетика. Мама ей дала один, а приключилось, что надо два. Запасной пакет был, и я поделился. Маленькая девочка уже знает, а взрослый «дядя» — нет. У девочки — болонка, а у «дяди» — овчарка.

Весной мне неприятно видеть газона (между проезжей частью и тротуаром), устланный экскрементами. Мой выход — отвернуться. Но когда мне нужно вывести собаку, у меня выхода нет — мы идём в парк, потому что на этом газоне ей ступить негде. Так же у меня нет выхода, когда на прогулке в парке хочу поиграть с ней на траве — я остаюсь ни с чем, потому что опасаюсь вляпаться.

Что испытывать, когда запрещают вход с собаками в парки, имеющие культурную ценность? Приезжаешь за 50 километров в Ломоносов, например, — по парку погулять с питомцем, и разворачиваешься — не оставлять же собаку в машине на час. (Так далеко ехать не обязательно — в ЦПКиО на Елагином острове то же самое.) Охранники не знают причину запрета. На ум приходят кучки перед дворцами, что и вправду неправильно. Но сомневаюсь, что у кого-то может возникнуть мысль запретить вход с питомцами, если владельцы за ними убирают.

В Берлине мы гуляли с собакой везде, кроме продуктовых магазинов, и так там делали все. Да, и в столице Германии есть «вселенское зло», но процентное соотношение такое, что позволяет ходить с собакой в любые парки.

Всех с аргументом про «удобрения» отправляю гуглить срок разложения помёта, умножать его на численность животных и вспоминать про зимы.

Короче, убирать за собачками надо.